Xシリーズ

歴代のVAIOモバイルノート開発で培った技術の粋を注ぎ込んだ。

究極のモバイルPCを目指して

―― VAIO Xシリーズは一見しただけで、際だつ薄さとフルフラットのデザインに驚かされます。その開発コンセプトや目的は何でしょうか。

林:

長い間VAIOの設計者として「持ち歩けるノートPC」の開発を追求してきました。しかし、当時としてはベストを尽くしたとはいえ、「真に持ち歩けるノートPC」とはいいがたい部分もあったのは事実です。VAIO誕生の年に発売した初代「バイオノート505」は、今の基準で見るとバッテリーの持続時間が短く多少重かった。2003年の「バイオノート505エクストリーム」も薄型軽量を追求したモデルでしたが、ディスプレイ出力やLANの端子は外付けのアダプターを経由して接続する仕組みにするなど、ユーザビリティーを犠牲にせざるを得なかった。

例えばディスプレイ端子が外付けのアダプターになっていると、プレゼンや商談の当日に忘れて、本番でプロジェクターにつなげないこともありえます。かといって外付けアダプターも常に持ち歩くとなると、重くて邪魔になり、せっかくの薄型軽量の意味がなくなります。そういう点で、手放しでは「真に持ち歩けるノートPC」とは呼べない気持ちがあったのです。

今度こそ「本当に持ち歩けると誇れるPCが作りたい」という思いから開発したのがVAIO Xシリーズです。約13.9mmという薄さ、約655g(※1)という軽さ、最長で約20.5時間(※2)のバッテリー駆動時間を実現。そのうえ、このコンパクトな筐体に外部ディスプレイ出力やLAN端子も装備してユーザビリティーも犠牲にせず、無線LANや無線WAN、WiMAX、Bluetoothなどの通信、ネットワーク機能も充実してどこででも使える。それがXシリーズです。

※1:VAIOオーナーメードモデルにおける最軽量値

※2:VAIOオーナーメードモデルにおける最長。Xバッテリー装着時

柴田:

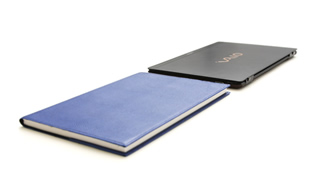

Xシリーズは大学ノート2〜3冊分の厚さです。「ノートPC」という言葉がありますが、実際に従来のノートPCを紙のノートと並べてみると「全然ノートではないじゃないか」といいたくなるでしょう。しかし、このXシリーズなら「ノートPC」という言葉にふさわしい薄さ、軽さを実現した、まさしく「ノートブック」PCといえると思います。

この約13.9mmという薄さは、発表時に世界最薄とされたデジタルスチルカメラ“サイバーショット”「DSC-T77」と同じです。私の持つ携帯電話よりも薄いくらい(笑)。重量も“サイバーショット”に500mlのペットボトル飲料1本分を足しただけという軽さ。だから、紙のノートと同じように気軽にどこへでも持ち歩いてほしいと思っています。一度薄いものになれると厚いPCには戻れません。これを使った後は、あれほど薄いと思われたバイオノート505エクストリームですら厚いと感じるようになると思います。

―― XシリーズはTシリーズのほぼ半分の薄さで、Pシリーズより約50g重いだけです。これだけの薄型軽量なモデルを実現できた要因は何でしょうか。

林:

薄型軽量のものを作ろうとしたときに、一番のネックになっていたのはバッテリーのサイズです。従来のアーキテクチャーのままで、私たちが希望する持続時間を得るには、丸型セルが6つ程度必要でした。そこに登場したのがインテルAtom プロセッサー Zシリーズです。小さくて省電力という特長を持つこのCPUを使えば、薄型のポリマーバッテリー4セル程度でも、外出時にも余裕のあるバッテリーライフが可能になります。

しかしZシリーズを使えば、簡単にこの薄さと軽さが実現できるというわけではありません。私たちには10年以上、小型軽量のものを作り続けてきた技術があります。各部品の小型化、軽量化、品質、耐久性、バッテリーなどのソニーが持つ技術があって、それを融合できたからこそ、このXシリーズを作り上げられました。

目的を持つビジネスマンに、いつでもどこでも仕事ができる環境を提供

―― VAIOにはTシリーズやZシリーズ、Pシリーズなど多くのモバイルPCのラインアップがあります。このXシリーズは、どういう利用シーンを想定して開発したのでしょうか。既存のラインアップとの違いはどこにあるのでしょうか。

林:

より小型のPシリーズと比較するとわかりやすいでしょう。Pシリーズは常に持ち歩いて、突然何かやりたいこと、調べたいことができたとしてもすぐに対応できるPCです。それに対してXシリーズは、仕事や目的を持っているビジネスマンや学生をターゲットにしています。

彼らは企画書やレポートなど、いつも何らかのミッションを抱えています。だから常に持ち歩いて、いつでもどこでも作業ができる環境を用意したい。そのために必要な薄さ、軽さ、使いやすいサイズと液晶解像度、十分に持つバッテリー駆動時間は譲れない要素でした。これまでの機種は「薄くて軽いんだから、これができなくてもしかたないな」とどこかで我慢をさせる部分があったはずです。しかし、このXシリーズでは我慢をさせたくなかったのです。

薄さの中で最大限の性能を引き出す

―― インテル Atom プロセッサー ZシリーズというCPUやチップセットなどの仕様、DVDなどのドライブを割愛した構成を見ると、ネットブックに近いように感じますが、Xシリーズにはどのような優位点があるのでしょうか。

柴田:

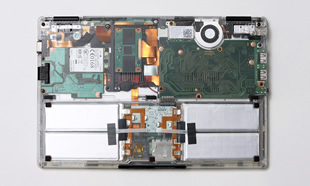

多くのネットブックは低価格を最優先に汎用パーツを組み合わせて作ったものです。しかしこの薄さを実現するには、汎用パーツでは不可能。ほとんどがカスタム部品で構成されています。LANやディスプレイ出力の端子でさえ特注のものです。液晶もTシリーズで使われているパネルをさらに進化させ、より薄く、省電力を実現しています。

林:

確かにパーツだけに注目すればネットブックに似ているかもしれませんが、私たちは「究極のPC」を作りたいという目標だけを考えていました。そのため開発にかける手間、注ぎ込んだ技術、品質はTシリーズやZシリーズなどと違いはありません。そこに妥協はしていないのですから。

柴田:

パフォーマンスの面でも、この薄さの中で最大限の性能を出すことにこだわりました。Atom ZシリーズというCPUは、Core2などに比べれば高速とはいえませんが、メモリーを2GB搭載、SSD専用モデルにするなど、十分なパフォーマンスを発揮できる力を持たせています。SSDに絞ったのはHDDに比べて高速、軽量、薄型、消費電力低減だけでなく、衝撃に強い特長を持つので、まさにモバイルに適していたからです。もっともこの薄さに決めた段階で1.8型HDDですら内蔵できないのですが、「Atom Zの中でも高いグレードのCPU」+「高速なSSD」+「軽快なレスポンスを手に入れたWindows 7」の3つを組み合わせることで、トータルパフォーマンスとしては十分に実用的な性能が発揮されるのではないでしょうか。

※本文中に記載のバッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します。