Xシリーズ

汎用部品で作られたネットブックとは一線を画す、丁寧な作りだ。

新規設計のカスタム部品を注ぎ込んで実現した薄さ

―― これだけ薄いものを作るのは、さぞ苦労があったと思います。電気設計担当としてのこだわり、特に苦労したところはどこでしょうか。

新木:

常に持ち歩くノートPCとして、薄さも軽さもバッテリーの持続時間についても「あらゆる面で妥協はしない」というこだわりを持って取り組みました。薄くて軽いと何かが足りないのが普通なのに、必要なものは全部内蔵させたい。その矛盾を両立させることが技術の課題でした。そのためには、ほとんどのものをカスタム部品で構成することになりました。

例えばLAN端子、ディスプレイ出力端子といった定番のパーツでさえも、新規に開発しています。LAN端子については、新しく開閉式の仕組みを考え出しました。何しろXシリーズのボトム部分はLANケーブルより薄いので、通常のLAN端子は取り付けられません。そこでLAN端子のフタを開く仕組みにして厚いLANケーブルを取り付けられるようにしています。ディスプレイ出力端子も同じ理由で新規設計が必要になりました。

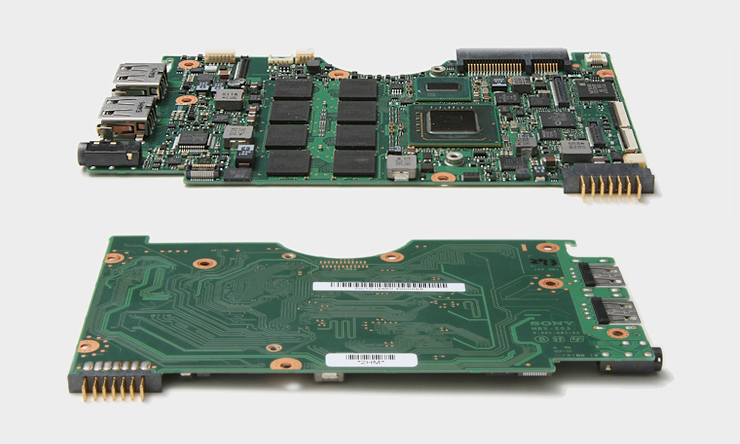

―― 内部のパーツを見せていただきましたが、メイン基板もファンもすべてのパーツが非常に小さくて、薄いですね。これだけ薄く小さいPCの基板は見たことがありません。

新木:

内蔵物で一番分厚いパーツは、無線WANのモジュールなどに使用するMini Cardの規格です。そこでこのモジュールを基準に定めました。これより厚いパーツは作らないと。最初に困ったのがメイン基板です。通常の基板は、両面にチップやコンデンサーが貼り付けられているのですが、その厚さだけで先ほど定めた基準を超えてしまいます。

そこで選択したのは、基板の片面だけに部品を貼り付ける片面実装です。ところが片面実装は配線において不利なのです。両面実装であれば関連する部品を表と裏に配置することで、配線を短くできますが、片面に載せると部品間の距離が開き、信号品質が劣化します。それを補うために、事前検討の段階からチップメーカーごとの特性の差や部品の特性を吟味し、繰り返しシミュレーションを行って、両面基板同等の信号品質を実現しています。

―― そうやって無理と思われることを、着実に解決していったのですね。

新木:

次に問題になったのは無線モジュールをつなぐスロット部分。通常のコネクターは基板の上にモジュールが搭載される前提に作られており、組み合わせた際にモジュール側に実装されている部品がコネクターより高くなるため、結果的に厚くなります。それを回避するために薄型のコネクターを新開発して、さらに基板とモジュールがオフセットして接続されるように工夫し、基板とコネクターの厚みがモジュールの厚みの中に収まるようにしています。

―― Pシリーズではファンレスを実現していましたが、Xシリーズではファンが搭載されています。排熱という面では、どのようなことが検討されたのですか。

新木:

ここまで薄く作ると内部に空気の層がなく、対流が起こらないため、ファンを使わずに熱を拡散させる方法がありません。そこでファンを取り付けることに決めたのですが、これだけ薄いファンは世の中に存在しなかったのです。そこでファンも新たに開発しました。このようにカスタム部品を多く開発したからこそ、約13.9mmに収めることができたのです。

―― 薄い中に無線LANやWiMAXなど多くのネットワーク機能を内蔵できるのですね。これだけ凝縮して詰め込むのは難易度が高かったのではありませんか。

新木:

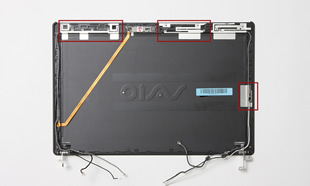

ワイヤレス系ネットワークの機能に多く対応しているのは、いつも持ち運んでもらいたいという思いからです。内蔵してないと面倒になって持ち歩かなくなりますから、必要なネットワークに対応していることは必須でした。無線LANやBluetoothは標準搭載、WiMAX、無線WANはVAIOオーナーメードで選択できます(※)。

※ 標準仕様モデルでは無線WAN機能を標準搭載

通信のアンテナは、液晶パネル側に内蔵したほうが感度がよく、性能を発揮できるので、Bluetooth、WiMAX、無線WANのアンテナは液晶パネルの周辺の狭いところに収納しています。もちろんボトム側に収納する、あるいはUSBで外付けにするほうが設計は楽で、液晶パネル周辺という狭いスペースにすべてを内蔵するので難易度が高くなります。

バッテリーを優先したからこそ実現できたフルフラットビューティー

―― バッテリーがパームレストの下にあるのですね。従来のVAIOではバッテリーはヒンジの部分にありましたが。

新木:

バッテリーは丸形セルではなく、ポリマーセルにすることは最初に決めていました。しかし丸形より薄いとはいえ、バッテリーはそのものが分厚い部品です。お客様にストレスなく持ち運んで使っていただくために、少しでも大容量のバッテリーを搭載したかったので、最も容積を確保できるパームレストの下側に置きました。一番いい場所をバッテリーに明け渡したのです。そのしわ寄せを受けたのがメイン基板で、キーボードの下の狭いスペースに押し込むことになりました。フルフラットのボディが実現できたのは、このレイアウトを実現したからです。一般的なノートPCと同様にキーボードの下にバッテリーを配置すると、どうしても筐体が分厚くなってしまいますから。

―― Xバッテリーは変わった形状をしているのですね。取り付けるとフルフラットでなく、傾斜が付く形になります。取り付けてみると、本体との間に空間が生まれます。Xバッテリーがこのような形状になっている意図は何ですか。

林:

標準のLバッテリーは約10時間、8セルのXバッテリーなら重さ約1kgで約20.5時間駆動できます。普通なら10時間持てば十分だと思いますが、海外出張をするビジネスマンは何時間も飛行機の中にいることになります。また、充電する余裕もなく深夜まで飛び回るビジネスマンもいるでしょう。無線WANなどのネットワークを多用すれば、バッテリーの消耗も激しくなります。このようにビジネス環境によっては10時間では足りないユーザーもいるだろうと考えたのです。約20.5時間持つXバッテリーなら、どんなハードユーザーでもACアダプターを持ち歩かずに済むでしょう。

新木:

しかし、Xバッテリーをどう取り付けるかが問題でした。Lバッテリーの厚さを2倍にすると、パームレストの部分が分厚くなって机に置くと手前が持ち上がって使いにくくなります。そこで、座布団型にして、追加するセルをキーボードの下に置いて、手元に向けて下がるような傾斜ができるようにしました。すると問題になるのが、通気です。メイン基板の真下にバッテリーをピッタリ付けると、本体底面での排気ができずに熱がこもってしまいます。またバッテリーセルが熱を持つと劣化を招くので、持続時間が短くなります。

それを解消するために考えたのが、スリットのあるXバッテリーでした。本体とバッテリーの間に隙間を用意することで本体の排気をする余裕を生み、バッテリーセルの劣化も防げます。またデザイナーも、ちょうどレーシングカーのディフューザーのような形状にうまくデザインしてくれました。

※本文中に記載のバッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。 駆動時間は使用状況および設定等により変動します。