あまたある選択肢の中で光る存在であり続けたVAIOが、インターネット時代の新プラットフォームとして投入するtype P。そのデザインは、ありそうでなかった「つかんで持ち運べること」が意識された。つまり人間の手のサイズに合わせて作られたPCなのだ。

━━ type Pの特徴ともなるサイズ、丸味、色味とその種類、質感、加えてVAIOらしさをどういうプロセスで固めていったのでしょうか?

詫摩 今回僕らのサイズに対するチャレンジは、片手で自然につかめるかどうかにありました。旅行カバンからtype Pを取り出したり、仕事でちょっとフロアを移るときに「あっ、つかめてる」、そう気付いてもらえたらしめたものだと思いました。片手でつかめてしまうということは、ケータイもそうですが、プロダクトがより身近な存在になれるということ。両手でそっと持ち上げるのではなく、カジュアルにつかめること。ここが大事だと僕たちは信じて、サイズと形については熱く議論しました。

花塚 熱くね(笑)。

川上 そうですね(笑)。

詫摩 たとえば奥行きが数mm違うだけで“あれ、なんか違うね”ってなる。極端な話、同じものを持っても体調が違うだけで“これ大きくない?”なんてこともありました。

伊藤 そういうのは感覚なので、絶対ではないんです。同じものでも人それぞれに感じ方が違うので 数字上でここからこっちはNGとかではないので、そこの解をみんなで最終的にひとつに絞るのは、すごく難しい作業でした。

また単純に幅を決めるだけでなくカーブをつけるかつけないか、その形をどうするかで全然違いますし。

━━ モバイルPCで、ここまで持ち方について議論を深めたことは過去にもあるんですか?

詫摩

ケータイなどに比べるとサイズが大きいですからね。薄さで表現するなどの手法はありましたが、ちゃんとつかめるかは新しいアプローチだと思います。一般的なノートPCをそのまま相似形で小さくするのではなく、人間の手に合わせて形やサイズを決め、その中に入る機能や性能を、大胆な割り切りもしながら詰めたのです。

設計のメンバーと話をする際、「我々が作るVAIOは、普通の乗用車をそのまま小さくした軽自動車じゃなくて、運転席や助手席のドアを開けたらフルサイズの普通のシートがしっかりある代わりに、後部座席や収納スペースは省かれているような車。だからコンパクトではあっても普通サイズの乗用車を運転するような気持ちになるプレミアムな製品であり、そのための割り切りはどんどんしよう」という類比をした記憶があります。

━━ そのほか意識したことはありますか?

詫摩 つかめることと同時に意識したのが狭い場所での使い勝手です。設計メンバーとは「type Pはカフェで使いたいよね」って話をしていましたが、カフェテーブルはもともと小さいうえ、コーヒーカップや水のグラス、メニューなどが置いてあり、実際に使えるスペースは狭い。そうすると奥行きがあるモバイルPCは置けなくなってしまう。

花塚

本当に持ち歩ける、そして使えるという意味では、type Pならどこでも入りますし、ちゃんと使える。これくらいの大きさが使える最低限、というのはどこかで感じていたと思います。

詫摩 もっと言うと、本体の裏側にメモリーのフタとか、ネジとか、放熱穴などがあると、カフェテーブルに置きたくなくなる。コップについたしずくが落ちたところに置きたくない。穴が空いていないといっても水が漏れないわけではないんですが、できるだけ穴や凸凹がないように検討をしました。

鈴木 そこは議論を重ねましたね。最終的には、モックとほぼ同じようなものができたので、正直言って自分でも驚いています。

花塚 デザイナーのデザインしたものを具現化する、無理難題を解決していく、これが私たちの仕事ですからね(笑)。

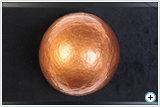

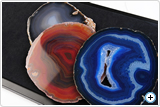

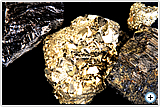

━━ 4つのカラーリングは、鉱物がモチーフになっているようですね。持ち出して使う、パーソナルなツールというコンセプトを具現化していった過程を教えてください。

詫摩

開発初期のころ企画担当の伊藤と「type Pは、自分の持ち物はこれだけあれば十分ということがわかる大人が割り切って持って行くもの。でもガジェットでなく、しかもメカメカしていない雰囲気のあるもの」という話をしたのを記憶しています。上質なスーツを着ているビジネスパーソンが持っても違和感がないし、休日にジーンズを履いて革ジャケットを羽織るようなコーディネートでもしっくりくる。

そういうイメージをクリエイティブセンターのカラー&マテリアルチームがまとめたのが“鉱物系”というテーマ。混じりけがなくてピュアな感じ、そのものに質感があり、本物の素材が積層されているイメージ。

パステル系のポップな色味という選択肢もあったのでしょうが、type Pでは大人っぽい渋みとニュアンスのある色を選んでいます。例えばグリーンでいえばどこから見ても同じグリーンではなく、角度を変えて見るとちょっと青味のあるグリーンから黄緑系になったり、赤でもローズ系からボルドー系に変わる。そんな変化のあるカラーを選びました。

伊藤

本体色は鉱物由来のネーミングです。「オニキスブラック」、「ペリドットグリーン」、「ガーネットレッド」、「クリスタルホワイト」。それぞれの色ごとに壁紙も違っていて、いずれも鉱物系をモチーフに作られています。高解像度の液晶を採用しているので、その細かさも実感していただけます。

詫摩

type Pは、パーソナルに自分を表現していくものです。そういう意味でも宝石やアクセサリーといった装飾品に用いられる鉱物がモチーフになっています。ポップな感じでも癒し系でもなく、手帳や高級万年筆などの上質なステーショナリーなんだけれど、どちらかというと貴金属とかそういうものとして捉えられるものを意識しています。

さらに付け加えるなら、PCに代表されるデジタル機器の場合、多面的な機能や性能、役割がありますよね。そうした中身を表現する際、単色でわかりやすい色ではなくいろいろな意味合いを持った感じを伝えたい。